17 de diciembre de 2023

En el 191° aniversario de Azul, el profesor Omar Daher analiza tres enfoques relacionados con el hecho fundacional. El principal objetivo de este artículo es el de observar "con qué ojos los vieron tres personalidades que durante cuatro décadas se dieron a la tarea de adentrarse en nuestro propio génesis como ciudad, cada uno con su particular estilo y modo de ver la historia", señala el autor del artículo.

Por Omar A. Daher (*)

Especial para El Tiempo

A modo de introducción a estos escritos referentes a las versiones de tres diferentes estudiosos del origen y desarrollo de lo que es hoy la ciudad de Azul, como lo fueron el doctor Germinal Solans, el médico Julio Eugenio Cordeviola y el catedrático doctor Exequiel Ortega, digamos que muchos pueblos de la Provincia de Buenos Aires, entre ellos el nuestro, en principio, constituyeron las guardias que demarcaban las líneas de frontera en las que, junto al personal militar, se fueron formando núcleos poblacionales, más o menos numerosos y más o menos estables; aunque también hay que destacar la existencia de vecinos establecidos previamente a la instalación del fortín o fuerte, que constituían verdaderos pioneros del avance del "blanco" sobre las tierras ancestralmente ocupadas por tribus nómades. Precisamente, con el objeto de preservar la vida y los bienes de esos primeros ocupantes blancos, así como la hacienda vacuna y la caballada, se formaron esas líneas militarizadas con un marcado tinte religioso, siguiendo el criterio esbozado en el siglo XV, cuando en el inicio de la conquista y colonización de América, los Reyes Católicos se comprometieron a la evangelización de los naturales de estas tierras.

Esos fuertes, en algunos casos miserables fortines o simplemente cantones, fueron el germen de infinidades de actuales ciudades de nuestro país. Baste citar unos pocos ejemplos para calibrar la importancia que esas reducciones tuvieron en el desarrollo poblacional de nuestra provincia: Tandil, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Chascomús, Salto, Rojas, Lobos, Navarro... y, por supuesto, el génesis de nuestra ciudad, el Fuerte de San Serapio Mártir, que alcanzó esa categoría en el año 1895.

De hecho, para alcanzar la categoría de ciudad debieron pasar distintas circunstancias, algunas de ellas trágicas y otras venturosas, con el propósito de conformar lo que el sociólogo Lewis Mumford define como "la forma y el símbolo de una relación social integrada" y, desde una perspectiva histórica, Oswald Spengler sostuvo: "Que la historia universal es historia ciudadana".

Recurriendo a la visión de los tres estudiosos de nuestra historia citados podremos, en cierta forma, encontrar el porqué de nuestra existencia como una de las comunidades que integran nuestra Nación.

Concepto de frontera

Digamos que se define como frontera "una línea real o imaginaria que separa un estado de otro".

En lo que respecta al concepto de frontera en nuestra región no se compadece con la definición anterior, por cuanto aquí no se trataba de dos estados delimitados por algún accidente geográfico (montañas, cordilleras, ríos o límite político), sino que, por heredad de España, nuestro actual territorio y aquellos que se fueron separando con posterioridad a las revoluciones de independencia cobijaban tanto a los naturales, considerados vasallos de la monarquía, como a los españoles y todos los que fueron integrándose a nuestra sociedad, primero colonial y luego independiente.

Aquí la frontera puede considerarse desde dos aspectos, al menos: uno el militar, la línea de frontera trazada por los fuertes y fortines o la famosa zanja de Alsina, o la cultural que separaba y a la vez que unía, en una simbiosis muy particular, a dos culturas diferentes: la ancestral y la llegada de Europa en el siglo XV y con posterioridad.

Al abordar el tema, el Doctor Cordeviola, (Cuadernillo XVI, Historia del Azul; El Tiempo, 1982) afirma: "...percibimos con claridad que la frontera no era una línea de fortines, ni una zanja, o mojones, porque no siempre las fronteras militares coincidieron con las fronteras comerciales o agrícolas e, incluso, en algún momento llegaron a ser antagónicas."

Acá volvemos a la cita de un historiador destacado como fue Henri Pirenne (1862-1935), para dar razón a la aseveración de Cordeviola, al afirmar que "en ninguna civilización la vida ciudadana se ha desarrollado con independencia del comercio y la industria."

En nuestro caso, esa actividad comercial se practicaba, a sabiendas de los gobiernos, entre los llamados "indios" y los blancos, por definirlos de alguna manera. A punto tal que sostiene el autor de "Concepto de frontera", en la publicación citada: "...podemos afirmar, casi sin temor a equivocarnos, que siempre los puestos más avanzados los establecieron los comerciantes, que negociaban con los indios, prestaban dinero a los oficiales y soldados, y proveían de vestimenta a la tropa".

Para comprender mejor ese concepto de frontera, no tan lineal, se cita a Álvaro Barros, que se caracterizó por las denuncias que realizó, en su carácter de Comandante de la Frontera Sur, contra los escandalosos negocios que realizaban inescrupulosos comerciantes, tanto con los indios como con los responsables de la administración de las líneas de frontera, revelaciones que causaban evidentes molestias en los responsables de esos manejos fraudulentos.

Sólo referiremos una cita que hace Cordeviola sobre una de las denuncias de Álvaro Barros: "Que el General Arredondo (Sandalio, hermano de José M. Arredondo) consentía que la tropa muriera de hambre o de enfermedades, por él ocasionadas, sin imponer a los proveedores el cumplimiento del contrato".

Como vemos, no siempre "muchos héroes van", como ensalza nuestro Himno comunal: también había toda clase de gente inescrupulosa.

¿Por qué iniciamos este escrito con el concepto de frontera? Precisamente porque el Fuerte de San Serapio Mártir se constituyó en un pueblo de frontera con el correr el tiempo.

Magníficamente describe el autor de Auca Nahuel la noción de frontera: que "no era una línea y que [...] la frontera no era diferencia entre dos razas, no era un corte neto que permitiera decir: aquí termina el blanco, aquí comienza el indio. Entre ellos había una ancha franja que era tierra de nadie. Era una sombra de penumbra, ni india ni cristiana, donde transitaban seres que convivían con ambos, por un lado el blanco, con sus gauchos alzados, sus desertores, sus criminales, sus comerciantes de frontera, sus milicos, reclutados a la fuerza, su hambre y su fortines mugrientos, formaban el submundo de la raza blanca, que convivía con alimañas e indios en fabulosa promiscuidad de heroísmo, de miedo, corrupción, enfermedad, aguardiente, sublime sacrificio, sentido del deber, soledad y muerte."

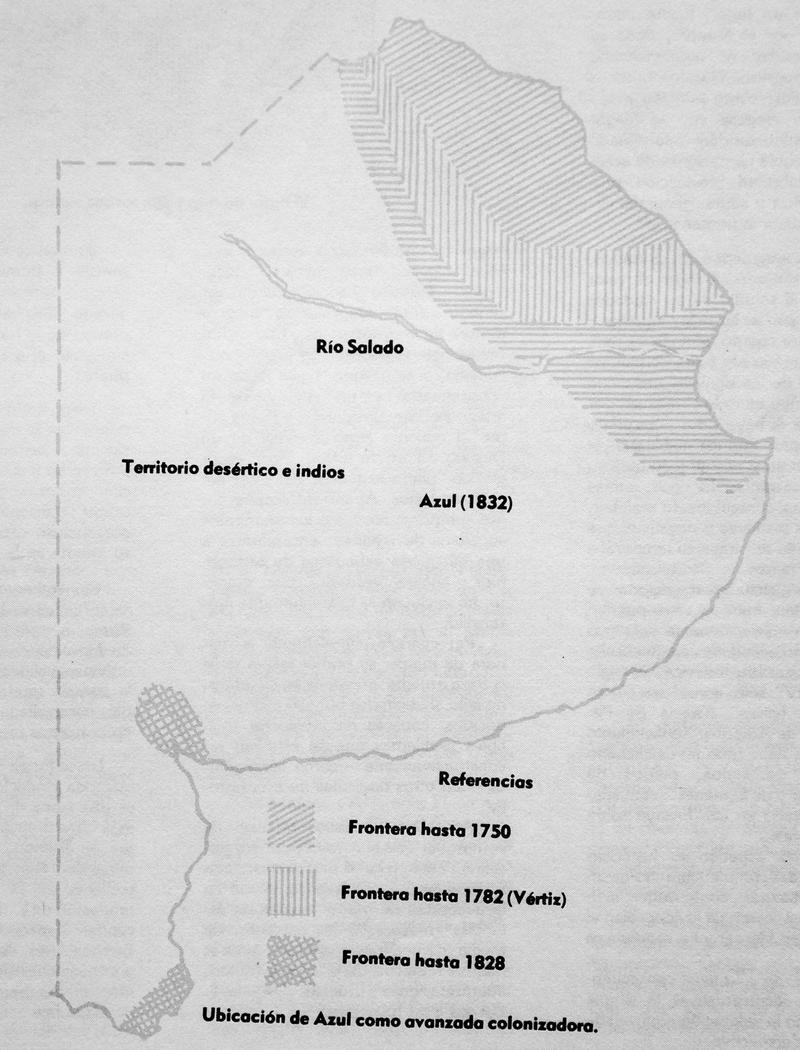

Avance de fronteras entre 1750 y 1828 y ubicación de Azul como avanzada colonizadora. ARCHIVO EL TIEMPO/HEMEROTECA J.M. OYHANARTE

No he querido privar al lector, ni disminuir la calidad del artículo, restando palabras a ese extraordinario escrito histórico-literario de Cordeviola.

Como el propósito de este trabajo es el de memorar algunas de la muchas investigaciones efectuadas por los incansables buceadores de nuestra primigenia historia -que he citado anteriormente-, gran parte de ellas publicadas en EL TIEMPO entre las décadas del '60 al '90, recurro al rico aporte que hace el Doctor Germinal Solans (El Tiempo, 8 de Julio de 1976), en un artículo que lleva por título: "Dos fuertes de frontera: Federación y San Serapio Mártir", en el que, citando inclusive al académico nacional Exequiel Ortega (lo que habla del respeto existente entre ambos estudiosos), esclarece el barullo que muchas veces se ha cometido al confundir el nombre real de nuestro fuerte (San Serapio Mártir) con el de Federación, que correspondía a otro puesto fronterizo que fue el germen de la Ciudad de Junín. "En los distintos mensajes del gobernador a la legislatura, al referirse a la línea de frontera se hace mención, por separado, a los Fuertes Federación y del Arroyo Azul."

Como vemos, esos errores en indicar con diferente nominación a un fuerte o puesto fronterizo, era bastante habitual y fruto, según el autor, del desconocimiento de muchos investigadores o viajeros de la real ubicación de ellos, debido a lo inconmensurable del territorio en disputa.

Con ello, creo, damos una idea acabada de la situación del génesis de nuestra comunidad fronteriza, en el principio de sus ya casi doscientos años de vida.

La "significación" de la fundación

En un artículo publicado el 16 de diciembre de 1975 en este diario, Exequiel Ortega aborda el tema de la "significación" de Azul, en el cual deja en claro que dicho concepto no está relacionado con la mayor o menor importancia que haya tenido en su momento en un pasado más remoto o más cercano.

"Tampoco interesan primordialmente, para una verdadera significación los parangones o comparaciones con ciudades próximas "que son "y "antes no fueron", etc. Ni exclusivamente niveles comerciales, ni industriales, ni los solo agropecuarios, hoy en baja" (se refiere al tiempo del escrito).

Ve, más bien en la significación, la organización de una comunidad en la que se entremezclan individuos, organizándose. "O sea cuanto se concreta en cuatro estructuras fundamentales de toda realidad: políticas y económicas, sociales y de cultura."

Según Ortega, en Azul se pueden distinguir tres momentos: 1°) Cuando fue un pequeño poblado de personas (lo compara con un panal); 2°) Siguiendo con esa ejemplificación, "cuando fue pletórica colmena"; y en 3° lugar observa el desnivel de apreciación entre la "gente madura" que añora el pasado, que llama "aquello", que solo está en su memoria, pero "que no inquieta a un presente ruidoso". Esto último lo adjudica a la falta de enseñanzas sobre los hechos que han ocurrido a lo largo de historia de la comunidad por la cual se transita.

Debe tenerse en consideración que la significación de ella está íntimamente relacionada con todo lo poseído, tanto en el plano espiritual como en el material; lo incorporado como "invención" propia de esa comunidad; lo aceptado e integrado a su cultura, a la que se le transfiere una impronta particular, que le da cierta originalidad y diferenciación. Acá podríamos decir, tomando tres o cuatro ciudades cercanas, que cada una de ellas tiene su propia "significación" y rasgos distintivos que les son propios, que se han mantenido, casi inalterables, a través del tiempo o han cambiado por mutación propia de las épocas, tanto en lo interno como en lo externo.

Cuando encara el tema de la significación fundacional, describe cuatro momentos primigenios en nuestra historia nacional.

El primer momento transcurre entre los siglos XVl y XVlll, el segundo lo ubica entre la 2da y cuarta década del siglo XlX, que tiene relación con la proclamación de la independencia nacional y la autonomía de lo que luego serían los estados provinciales. Las otras dos corresponden a tiempos posteriores, que no tratamos en esta publicación.

Al ubicarse la fundación de nuestro Fuerte en el fin del año 1832 (diciembre), su significación está caracterizada por "el crecimiento de la campaña y la estancia ganadera, por sobre el desierto y el indio".

Esta etapa está signada por ser de "avanzada" y vigía en el desierto... "fue su etapa heroica y de pioneros (hombres y mujeres); de verdadera epopeya de las armas y del trabajo, de la fe y la esperanza de ánimos esforzados sin gestos duros".

Tanto Cordeviola como su cuñado Ortega dedican también, en sus testimonios sobre la frontera y el inicio de los pueblos del interior de la provincia, al papel que le correspondió a la mujer, dentro de ese maremágnum humano de razas, sexos, calidades, heroicidades, rapacidad, fe, violencia y todos los fenómenos imaginables en un escenario cruel, donde la vida era dura y sin concesiones.

Ortega, luego de describir el teatro en que se desarrolla la vida fronteriza y por lo tanto asumiendo el momento histórico que a esa gente le tocó vivir expresa: "...Debemos describir a la mujer de frontera, blanca, mestiza, india o negra, descendiente de españoles, o en menor número de otras nacionalidades y apreciar su función de pobladora, madre, soldado, esposa, enfermera, cocinera, concubina y perdularia." (El Tiempo, 9 de Julio de 1969, "La mujer fortinera-Una primera aproximación al tema").

Cordeviola se refiere a "las chinas cuarteleras" o "fortineras", simplemente "la chusma" o "las chinas" por el lado indígena. Al igual que Ortega, le asigna múltiples misiones como "servicios auxiliares": atención médica, aprovisionamiento, peones transporte, avituallamiento. ("Indias y Fortineras", El Tiempo, 10 junio 1979-Cordeviola).

Motivaciones fundacionales

En las citas anteriores hemos recurrido a estudios publicados por Julio E. Cordeviola y Exequiel Ortega, para que los mismos sirvan de soporte a la visión del Doctor Germinal Solans sobre las motivaciones principales que llevaron a la Fundación del Fuerte, raíz de nuestra Ciudad.

Varios son los artículos disponibles, de letra del mismo autor sobre el tema del origen de nuestro pueblo, entre ellos: "Azul: precursores de su fundación"; "Azul: ¿Federación o San Serapio Mártir?"; "Fiesta y ruego en los toldos de Catriel"; "Culufú" y otros publicados en los cuadernillos de El Tiempo en 1982, pero hoy nos dedicaremos a rescatar el referido al titulado: "¿Para qué se fundó la ciudad del Arroyo Azul?", publicado por este diario el 16 de diciembre de 1986.

Comienza el ensayo afirmando que el nacimiento de Azul surge "como una exigencia perentoria de la civilización ante la barbarie". Debe interpretarse como una extrema necesidad de plantar una nueva cultura en el lugar que hasta entonces había sido dominio exclusivo de lo que el autor denomina "barbarie".

Para ello recurre a los testimonios documentales dejados por el gobernador de la provincia y sus ministros Tomás de Anchorena, Juan R. Balcarce y Juan Manuel García.

Cita dos mensajes del gobernante sobre en los que expresa cuál es el compromiso de la autoridad con referencia a la población de frontera, a la que considera "como fundamento sólido de la riqueza y la prosperidad de la provincia." (Mensaje a la Legislatura del 3 de mayo de 1830); en el Mensaje del 7 de mayo de 1832, insiste en la riqueza de estas tierras, proponiéndose a "garantizar la seguridad y propiedad de sus habitantes".

Un hecho meteorológico, reiterado a través de los tiempos, había entorpecido las acciones progresistas del gobierno: una intensa sequía que perduró por tres años, que imposibilitó la carrera de las postas por la situación calamitosa que se presentaba.

La sequía prolongada significaba hambre, tanto para el indio como para el blanco: al primero le mandaba a cazar, como lo había hecho ancestralmente; pero, ahora, esa caza libre se volvía saqueo de estancias. Y al segundo le obligaba a permanecer inactivo y postergar sus deseos de extender la frontera hacia el Sur del Río Salado, retrasando el proyecto de crear nuevos fuertes en Laguna Blanca (actual Partido de Olavarría y sobre la margen del Arroyo Azul).

Los documentos citados por el autor hablan de la probada feracidad de las tierras ubicadas al sur del Salado, conservando sus aguadas, salvando gran parte del ganado. Pero la situación crítica obligó al licenciamiento de cuatro mil quinientos soldados que eran incorporados a la fuerza del trabajo productivo.

En "Prolegómenos de la fundación de la Ciudad de Azul" (El Tiempo, 16 de diciembre de 1972), el Doctor Solans distingue dos tipos de argentinos convivientes allí por la segunda década del siglo XlX. Unos, a los que llama "argentinos autóctonos" (naturales, aborígenes, indios) y otros "argentinos nativos", es decir, blancos nacidos en el territorio. De modo de asegurar la paz entre unos y otros, de intereses y culturas diferentes, se firmaron pactos en los cuales la "gente de la tierra" exigía que la frontera no debía pasar el Río nombrado. Acuerdos que se volvían letra muerta cuando uno u otro transgredían su contenido.

En 1826 una Comisión era nombrada "ex profeso", para estudiar el terreno sobre el cual se instalaría una nueva guardia. En ese emprendimiento llegaron Juan Manuel de Rosas, Juan Galo Lavalle y el Ingeniero Senillosa, con un nutrido acompañamiento de ayudantes, esclavos, capataces, baqueanos, peones y quien sería el futuro fundador del Fuerte: Don Pedro Burgos.

"Es posible que fue elegido el lugar que ocupa el centro de la Ciudad. Y para ello se construyó lo que Obligado llamó "el mojón de Rosas". Tal señal tenía 4x4 con tres varas (0,845 cm. cada vara) de altura y servía de mangrullo a los centinelas".

Sostiene Solans más adelante que "pampas y negros, en abundancia, criollos, Gauchos, criollos ciudadanos, unos pocos españoles, franceses, ingleses e italianos, avanzaron, también, gozando de la paz que Rosas había conquistado en este solar y todo estuvo preparado para la gran fundación".

Fue necesaria la intervención del gobierno provincial para apaciguar a caciques que se mostraban belicosos con la llegada de los blancos. Rosas ordena se les aprovisione de lo que requieran.

La gran sequía, a la que ya se hizo mención, duró tres años y resintió el comercio exterior de cueros y carnes saladas, lo que hacía necesario preservar la hacienda del sur del Salado para morigerar los efectos negativos de la falta de lluvias y, a la vez, contar con carne para alimentar a pobladores y soldados.

No es necesario continuar relatando hechos que son bastamente conocidos, como el de la fundación del Fuerte, y al que el autor le dedica el aporte documental que surge de la correspondencia que Burgos, el fundador, mantiene con el Gobernador y mandante de la creación de un nuevo puesto de frontera. En una de ellas da cuenta minuciosa de la venta de trescientos cueros al vecino de Chascomús, Victorino Aristegui, para poder sortear los gastos que demanda la aventura fundacional.

No le faltaban problemas al compadre don Pedro, sumados a los que de por sí significaba el levantamiento de un pueblo nuevo en tierra hostil, entre ellos la presunta estafa que sufrió por la venta de doscientas cincuenta yeguas que no le fueron pagadas en el pago de "los Montes", así como la muerte de un pulpero en manos de su suegro. En ambos casos pide al Gobernador que, en lo posible, ambos delitos se paguen con trabajo en el pueblo a levantar.

"Por conclusión Compadre, V. no se olvide de mí, así como yo no me olvido de Vd. Y mande at. PEDRO BURGOS".

Como postdata se queja de no poder cumplir la orden de entregar seis reses al cacique Benancio, por la escasez que hay por estos pagos. Rosas le responde que tome hacienda de su primo Nicolás Anchorena, "cuidándose de que de ningún modo se arree ganado extraño, que los cueros que se envíen sean de una sola marca, que es lo más lindo."

"Azul fundado", es el último título del referido artículo y allí se expresa la evidencia de que varios años antes existían establecimientos a cargo de los estancieros Nicolás Anchorena, el mismo Juan Manuel de Rosas, Pablo Acosta, Pedro Burgos, al amparo del fortín Santa Catalina y el cantón de Silva, donde ya estaba el Padre Castañón, que luego sería nombrado Cura del Fuerte.

Análisis comparativo de los artículos estudiados

La finalidad de estos escritos, como se ha dicho, tiene por propósitos rescatar, quizá, un poco del olvido que traen los tiempos actuales, en los cuales muchas veces no hay interés o "tiempo" (el tiempo disponible para cada cosa lo hace la curiosidad que se tenga por ella), para volver la mirada no tanto a nuestro pasado fundacional y los primeros tiempos de nuestra villa, sino para ver con qué ojos los vieron tres personalidades que durante cuatro décadas se dieron a la tarea de adentrarse en nuestro propio génesis como ciudad, cada uno con su particular estilo y modo de ver la historia.

Podíamos decir de dos de ellos que fueron verdaderos "deleitantes" de la historia profunda del lugar donde transcurrieron sus vidas y sus profesiones: Julio. Eugenio Cordeviola, pediatra de primer nivel, atrapado por nuestro pasado y especializado en el origen, vida, costumbres, lenguas, geografía humana de los habitantes preexistentes en nuestras pampas, particularmente. En los escritos de este estudioso se observa la sustentación de ellos en una nutrida bibliografía de autores clásicos sobre los temas tratados, por eso no nos extraña hallarnos con citas de relatores varios, muchos de los cuales fueron partícipes directos de los hechos descriptos, acaecidos sobre estas tierras llamadas "desiertos": Álvaro Barros, Frederic Jackson Turner, Pedro Daniel Winberg, Juan Carlos Walther, Estanislao Zeballos y otros no menos jerarquizados.

Se nota en mucho de los párrafos de sus escritos esa veta literaria que lo llevó a escribir el "Auca Nahuel", de vasta difusión, en un idioma rico en palabras y metáforas, sin desviarse de la verdad histórica.

En Exequiel Ortega, en cambio, encontramos al verdadero "científico de la Historia", con especulaciones que son de su propio cuño, en cuyos artículos se observa poca o escasa cita bibliográfica; en cambio sí lo hace cuando en "La Historia, frente a su propia historia" cita a clásicos que podríamos llamar "los padres de la disciplina histórica como verdadera Ciencia": Tucídides, Polibio, Voltaire, Ranke Taine, Pirenne... Y otros conocidos por los profesionales de la misma.

Un párrafo muy ejemplificador es aquel en el que admite, a pesar acudir a las más depuradas técnicas de la disciplina y a la rigurosidad de las investigaciones, que "dejó su sello la individualidad de cada uno de los historiadores que tamizó y transformó la herencia o haber recibido de su tiempo o de otros tiempos" (El Tiempo, 16 de diciembre de 1965).

En Germinal Solans encontramos el investigador serio, desde su postura de hombre de las leyes, que basa sus escritos en una nutrida base documental que, en muchos casos, transcribe de manera casi íntegra. En los testimonios revisados no sólo se refiere a los prolegómenos de la fundación del Fuerte, sus causas, su evolución, utilizando la reiterada correspondencia entre Rosas y el fundador Burgos, sino a temas como los de la organización judicial de los primeros tiempos.

De haber logrado el propósito original de revivir escritos sobre nuestro pasado por tres respetables estudiosos y diferenciar los enfoques de cada uno de ellos, me daría por satisfecho, en este día que celebramos los 191 años del fuerte de San Serapio Mártir, hoy ciudad de Azul, desde 1895.

(*) Profesor en Historia. 1er egreso de los Cursos del Profesorado Secundario de Azul. 1963-2023.

Vista parcial del Arroyo Azul. Fotografía tomada por Domingo Di Ferrante aproximadamente en 1924. ARCHIVO EL TIEMPO/HEMEROTECA J.M. OYHANARTE

-Fuentes utilizadas:

-Revista Historia Digital- Los fortines del desierto. El rol de las líneas de defensa militar en la colonización de la pampa bonaerense.

-Gran Enciclopedia del Hombre y su evolución- Ed-Clarín -Tomos 13 y 14.

-Historia de Azul- Fascículo XVl- El concepto de frontera- Julio- E Cordeviola- 1982. "El Tiempo".

-Significación de Azul- Exequiel. C. Ortega. "El Tiempo" 16 de diciembre de l975.

-La mujer fortinera. Una aproximación al tema. "El Tiempo" 9 de Julio de 1969.

-Indias y fortineras. Las mujeres en la guerra de la frontera. Julio. E. Cordeviola. "El Tiempo" - 10 de junio de 1979.

-Federación y San Serapio Mártir. Dos fuertes de frontera. Germinal Solans. "El Tiempo". Azul 8 de Julio de 1976.

-Precursores de la fundación de Azul. Germinal Solans- 16 de diciembre de 1965

-La historia frente a la Historia. Exequiel Ortega. 16 de diciembre de 1965.

-Causas de la fundación de la Ciudad de Azul. Germinal Solans. 15 de diciembre de l985.

-Para que se fundó la Ciudad del Arroyo Azul. Germinal Solans. 16 de diciembre de 1986.

-Prolegómenos de la fundación. Germinal Solans. 16 de diciembre de 1972.

Nota final: Muchos de estos artículos, anteriores al año del sesquicentenario de la fundación del fuerte, constan, junto a otros de diferentes autores, en los Cuadernillos publicados por "El Tiempo", el 16 de diciembre de ese año, con ese motivo. Los juicios comparativos expuestos corresponden al autor de estos escritos.

La integrante de la comisión del Centro de Empresas de Azul dialogó con EL TIEMPO para ofrecer un balance exhaustivo del trabajo realizado durante 2025 y adelantar la ambiciosa programación que la institución tiene prevista hasta junio del próximo año, incluyendo una nueva Ronda de Negocios y una serie de eventos temáticos que buscan dinamizar el comercio local y la vida comunitaria.

7 de diciembre de 2025

7 de diciembre de 2025

7 de diciembre de 2025

Athletic recibe a Alumni para definir el segundo certamen de la temporada del fútbol local. En la ida igualaron en un tanto y el que gane hoy se consagrará como el mejor equipo de la Liga. El encuentro se disputará, desde las 16:30, en el "Lorenzo Palacios". Será un emotivo encuentro donde ambos buscarán la gloria y el título que le permita dar la ansiada vuelta olímpica.

7 de diciembre de 2025

6 de diciembre de 2025

5 de diciembre de 2025

5 de diciembre de 2025

5 de diciembre de 2025

5 de diciembre de 2025

5 de diciembre de 2025

5 de diciembre de 2025

4 de diciembre de 2025

4 de diciembre de 2025